近日,我校市中医临床医学院田建辉教授和中药学院徐宏喜教授团队在国际知名学术期刊Science Advances上发表了题为“Src/FN1 pathway activation drives tumor cell cluster formation and metastasis in lung cancer: A promising therapeutic target”的研究论文。该论文揭示了“伏毒”—肺癌循环肿瘤细胞簇促转移新机制。

肺癌复发转移是当前制约肿瘤治疗效果的关键科学问题。田建辉教授团队在国医大师刘嘉湘“扶正治癌”学术思想的启示下,于2016年至2021年在《上海中医药杂志》发表系列文章,构建了肺癌复发转移的“正虚伏毒”核心病机理论。其核心论文入选第四届中国科协优秀科技论文遴选计划,并获得2023年上海中医药科技成果一等奖;2024年中华中医药学会科学技术奖三等奖;并于2024年在《中医杂志》提出肿瘤“转移态”学术观点,创新了对肿瘤复发转移机制的理解。

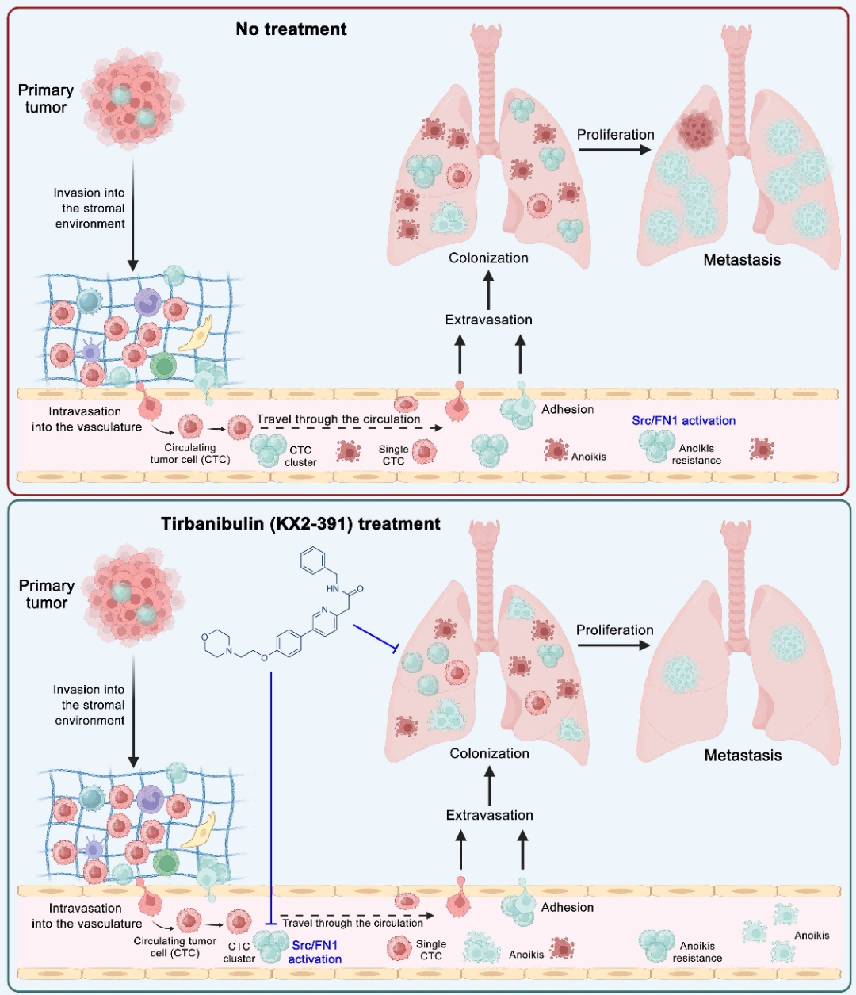

复发转移是制约肺癌整体疗效提高的“卡脖子”难题。循环肿瘤细胞(circulating tumor cell,CTC)是从原发肿瘤脱落进入外周循环的肿瘤细胞,在肿瘤转移过程中起着关键作用。相比单个CTC,CTC簇的转移能力更强,并且临床数据显示,CTC簇阳性的患者通常预后更差。前期田建辉教授团队联合复旦大学施奇惠教授团队成功在体外建立了人源肺腺癌循环肿瘤细胞系(CTC-TJH-01),并陆续完善了肺癌转移特异性研究平台。近来,田建辉教授和徐宏喜教授联合团队研究人员对肺癌CTC成簇的生物学特性进行了深入研究,发现了相比于单个CTC,CTC簇在外周血和肺组织中表现出明显更强的转移潜力和更长的存活时间;Src/FN1信号通路在推动CTC簇的转移优势方面起着关键作用;抑制Src/FN1信号传导显著降低了CTC在体外的成簇性和侵袭性;Src抑制剂在小鼠模型中有效地破坏CTC聚集、限制播散并抑制肺转移。这一发现从现代肿瘤细胞生物学视角,进一步深化了对中医肿瘤学病因病机中“伏毒”的科学认知,不仅为“正虚伏毒”作为肺癌复发转移核心病机的理论提供了现代生物学证据支撑,也为研发靶向肿瘤转移的创新药物开辟了崭新思路。

我校附属市中医医院肿瘤研究所阙祖俊副研究员/副所长、中药学院席志超副研究员和美国德克萨斯州贝勒医学院齐丹博士为论文共同第一作者。我校市中医临床医学院田建辉教授、中药学院徐宏喜教授、美国德克萨斯州贝勒医学院吴二喜教授为论文共同通讯作者。上海中医药大学为论文第一作者及通讯作者单位。研究工作得到国家自然科学基金、上海市教委“炎—癌转化”病证生物学前沿研究基地项目和科比特癌症研究基金等项目的资助和支持。(科技处、市中医临床医学院)